Goddamit you've got to be kind

Les livres d'Isabelle Sorente et une exploration du goût de l'écriture

L’instruction d’Isabelle Sorente

D’autres vies que la mienne d’Emmanuel Carrère a longtemps été mon livre préféré. En lisant la quatrième de couverture pour la première fois, la perspective du récit du tsunami de 2004 au Sri Lanka et du cancer de deux ami•es juges ne m’avait pas tentée des masses.

L’instruction m’a fait un effet similaire. L’élevage industriel porcin n’est pas un sujet sur lequel j’avais fondamentalement envie de lire. Pas par indifférence - je suis végétarienne pour cette raison - mais par paresse, parce que ce sont des espaces dans lesquels il est plus confortable de ne pas s’aventurer, fut-ce par le récit.

Sauf que Nathalie Sejean a parlé de L’instruction comme du prolongement du Complexe de la sorcière. Et Le complexe de la sorcière a été un livre très important pour moi. Le cœur du texte traitait de harcèlement scolaire et m’avait concernée avec une certaine distance - n’en ayant pas été victime. Mais la première partie portait sur la quête de l’autrice d’une figure de sorcière passée et de ce qu’elle nomme “l’inquisition”. Elle m’avait fait l’effet d’une déflagration presque inquiétante.

C’est comme lorsqu’on devine dès la première rencontre qu’une personne jouera un rôle capital dans notre vie. La prise de conscience entraine des symptômes proches de l’angoisse. Le cœur s’affole, une boule se forme dans la gorge, comme si notre corps avait compris quelque chose avant notre tête et qu’il essayait de transmettre le message. J’ai réalisé en ouvrant La complexe de la sorcière que j’avais rencontré une plume et un regard qui touchaient quelque chose de très profond, replié, que je ne saurais nommer et dont j’ignorais jusque-là l’existence.

D’Isabelle Sorente, il y a aussi La femme et l’oiseau, roman lu cet été et qui est entré dans mon panthéon personnel, pour les thèmes, les personnages, les oiseaux, cette maison, la forêt, le camp, leurs relations, leurs mots, leur amour. Elle est la seule écrivaine dont j’aime autant les romans que les autofictions. C’est un exploit, l’écriture à la première personne me semble d’un tel magnétisme qu’il est rare que je sois sensible à l’un autant qu’à l’autre chez une même personne (Julia Kerninon - à qui je voue un quasi-culte - en est un bon exemple, je préfère de loin ses bouquins autobiographiques). Isabelle Sorente y parvient.

Quand j’ai lu L’instruction, les parallèles avec D’autres vies que la mienne se sont succédés. Il y a bien sûr la façon dont les auteurices se positionnent eux-mêmes dans le récit, relatent leurs errements, leurs tentatives, leur quête, et parlent du texte qui s’écrit.

Une jonction plus mystérieuse entre les deux livres tient au mal qui ronge le•a narrateurice et qui matérialise sa difficulté à vivre. Chez Sorente, ce sont des crises inexplicables de tachycardie, qu’elle essaye de comprendre et de dompter, apprenant à orienter ses pensées pour calmer les galopades cardiaques (à coup de projection mentale vers sa feuille d’impôts - tout pour ne pas songer à la peur de mourir). Chez Carrère, c’est un mal invisible, une angoisse sourde, immémoriale, qui a élu domicile au fond de lui. Il l’appelle « le renard » et vit avec l’impression qu’il lui dévore les entrailles.

D’autres vies que la mienne m’a collé des images dans le crâne qui resurgissent régulièrement. Le livre parle de deux magistrats, ami•es, malades, qui défendent des familles attaquées par des sociétés de crédit à la consommation (à l’époque, il m’avait donné envie d’exercer le métier de juge). Parmi les images qui ne m’ont jamais quittée : Juliette et son mari qui se disputent mais décident finalement de rester ensemble ; l’amitié entre un beau-père et son gendre ; la mort de Juliette.

De même, depuis que j’ai lu L’instruction, je ne pense plus qu’à “la course”. Comme pour Le complexe de la sorcière, la situation initiale a fait bouger quelque chose en moi. Avant d’évoluer vers l’industrie de production animale, l’histoire débute sur l’expérience de Sorente du burn-out, un épuisement qui fait comme un feu - image également employée dans La femme et l’oiseau. Sa façon de décrire la vie comme un tunnel infini, qu’on traverse ventre à terre, a jeté un éclat cru sur le manque de respiration de mon propre quotidien. Même si c’est bêtement banal, j’en ai une conscience différente, suffocante, et je n’arrête pas d’y penser.

Malgré ces échos, les livres d’Isabelle Sorente ne ressemblent au fond qu’à eux-mêmes. Je suis fascinée par son travail de construction littéraire, par les motifs qu’elle dessine à l’intérieur du récit, ouvrant des boucles qu’elle ne referme que plus tard, traçant des arabesques à partir de différents fils. C’est le cas lorsqu’elle parle des trois femmes à l’intérieur d’elle-même (“l’intruse”, “la narratrice”, “la romancière”). De même, son amie Grace et son conjoint Jean apparaissent régulièrement, de façon évidente, sans que l’on sache toujours pourquoi.

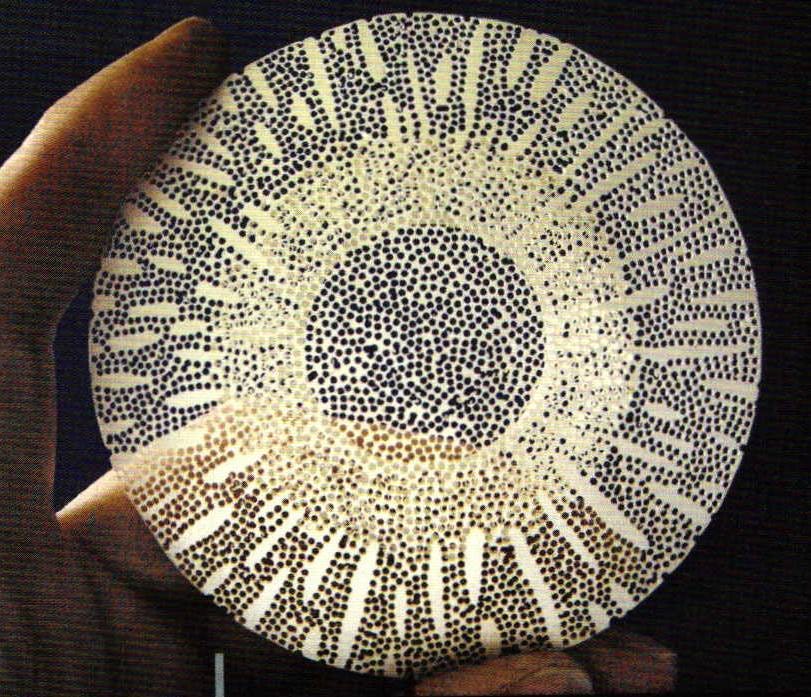

Enfin, il y a la place de la spiritualité. C’est un rapport au monde qui m’est pour partie étranger mais qu’elle arrive à rendre proche, sensible. Elle parvient surtout à insuffler sa propre magie dans ses livres, qui en deviennent des objets pas comme les autres. Il se passe quelque chose à l’intérieur, un éclat qui tient de l’inexpliqué. L’instruction est un livre qui s’enroule sur lui-même tout en projetant une lumière diffractée. Un livre centrifuge.

Ce que ça fait, d’écrire

Par le passé, j’ai fait le récit de mes difficultés à écrire et de la peine que m’avait causé le fait d’arrêter. Mais je n’ai jamais parlé de ce qu’écrire a de bon, de positif, de profond. J’imagine qu’il en est de même avec toutes les formes de création mais n’en connaissant pas d’autre, c’est sur elle que je m’appuie.

Pour le dire avec modération : écrire transforme, comble le vide, donne sens à tout.

La condition contemporaine de personnes qui se demandent régulièrement quoi faire de leur existence - qui ont la sécurité à peu près suffisante pour avoir le luxe de se poser la question - produit son lot de regards dans le vide.

Ça va être comme ça longtemps ? Tout le temps ? On est au max ? C’est ça, la vie ? C’est tout ? Ah.

Ce vide-là, qui fait parfois un blanc dans le cerveau, comme un brouillard, ou un creux dans l’estomac, comme une faim d’on ne sait quoi, c’est ce vide-là que comble l’écriture. Le goût pour la pratique donne l’impression d’avoir capté un secret de l’existence. Un secret étincelant mais dont la réalisation s’avère couteuse, laborieuse, ingrate parfois. Il faut plusieurs conditions - totalement subjectives - pour que la magie opère.

Il faut déjà être libre d’écrire ce que l’on veut. Si l’acte est téléguidé, trop formellement contraint, le cadre peut faire office d’harnachement, d’une bride qui scie la langue. Il faut être libre de tailler, découper, ciseler à sa guise et dans n’importe quelle direction. À première vue, on pourrait dire que la griserie tient au fait de chercher à écrire quelque chose de beau. Mais ça ne paraît pas convaincant, ce n’est pas du registre de la beauté dont il s’agit. C’est plus simple et plus précis que ça. Dans une citation rassurante, Ira Glass explique que la difficulté de l’écriture tient à notre bon goût. Elle réside dans l’effort qui consiste à faire correspondre ce que l’on produit à ce que notre jugement estime valable. Écrire comble quand on en est satisfait, quand on cherche et qu’on parvient à ce que le résultat corresponde à nos goûts.

Ce qui enivre dans l’écriture, c’est d’articuler des fragments jusqu’à ce que les rouages s’emboîtent, que les syllabes claquent sous la langue, comme une partie de Tetris victorieuse, comme un château de cartes conquérant. Quand on est parfaitement libre de faire ce que l’on veut et que la fragile construction de pâte à modeler à laquelle on aboutit finit par nous plaire, alors l’enchantement opère.

C’est cette sensation indéfinissable qui remplit tout entière, qui comble tous les manques, toutes les lassitudes, toutes les insatisfactions. Le truc qui donne la sensation d’une découverte d’une manière d’exister qui fait dire : si j’ai ça tout le temps, je vais m’en sortir, ça va aller ; peut-être que ça ira même très bien.

Le deuxième problème, c’est que l’étincelle n’est pas récurrente. Écouter des auteurices parler d’écriture peut donner l’impression qu’il existe des passages faciles et des moments ardus, dont l’occurence demeure aléatoire. Impossible de prévoir quand l’inspiration va frapper, quand les muses s’attableront et que tout deviendra aussi évident que - je ne sais plus à qui je pique cette image - secouer sa tête au dessus du papier pour y laisser tomber les mots.

Ce qui donne le sentiment d’avoir goûté à une drogue dont on pourrait passer sa vie à tenter d’en retrouver les effets, c’est une étape particulière de l’écriture : la fin.

Je ne l’ai pas compris tout de suite. J’ai longtemps pensé que ce qui me motivait à écrire, c’était de publier sur Internet. Un texte court, une mise en page et c’était en ligne. Le fait d’avoir procédé ainsi pendant presque 15 ans (ouch) m’a rodée au processus. Or, ce n’est pas le geste de publier qui envoie de l’électricité dans les veines, c’est le fait de finir. L’aboutissement d’un texte, la dernière phase, quand la structure se dessine, que les trous sont bouchés, que les paragraphes s’enclenchent les uns avec les autres pour prendre leur forme définitive, que tout coule, que plus rien n’est difficile, le moment est incomparable.

C’est ce que l’on cherche sans cesse à retrouver - et qui peut rendre harassante l’écriture de longs formats : vous avez intérêt de bien savourer vos fins de chapitre.

Enfin, il faut que l’épaisseur de tourment - l’égo et l’orgueil - n’avale pas tout. Par là, j’entends la crainte de la médiocrité, le manque de légitimation, le sentiment de n’arriver à rien de ce que l’on espère, la honte absolue qui naît de la moindre critique. Classic shit. À ces émotions délicieuses peuvent s’ajouter la frustration de leur existence-même. On aimerait bien être au-dessus de ça.

Ça a de la valeur, l’égo et l’orgueil, ça n’est pas honteux. Ils peuvent être de puissants moteurs et participent à nous faire tenir debout. La fierté, la croyance dans ce qu’on fait, c’est loin d’être négligeable.

Mais quand ça déborde et fait tâche d’huile, ça peut tout dévaster. Et rendre la pratique trop instable, erratique ou douloureuse. Et c’est tellement triste. Chaque activité abandonnée dans un coin, chaque projet d’album, de BD, de film, de roman, qui a mené à une mise à l’arrêt, est une mini-tragédie. Pas pour l’oeuvre avortée (le monde s’en remettra), mais pour la vie de son auteurice.

Heather Havrilesky considère que l’écriture demande à ce que l’on construise sa propre religion autour de l’acte lui-même. Un truc indéboulonnable, fort comme la foi. J’ai mis du temps à comprendre exactement ce qu’elle voulait dire par là. “N’oublions pas que la signification des choses entendues ne se révèle souvent que plus tard”. (C’est pas mon genre de citer Freud mais eh tout arrive).

Désormais les mots ont infusé. Y croire profondément permet d’y retourner, de ne jamais arrêter, de dépasser les crises de confiance. Parce que c’est ça qui nourrit l’âme et qu’il est hors de question de rester affamée.

J'ai adoré cette lettre. Je dois lire Isabelle Sorente maintenant.